Der Lebenszyklus lässt sich in 6

Phasen unterteilen:

|

Solitäre

Phase:

Erwachen, Staatengündung

|

Solitäre Phase:

Abflug aus dem Winterversteck,

Nahrungssuche,

Staatengründung |

Begriffsbestimmung:

Solitär

[aus französisch "solitaire" =

Einzelgänger]

Nach dem Erwachen aus der Diapause befindet

die Königin der staatenbildenden, sozialen

Faltenwespen, in der solitären Phase.

Sie lebt für eine Dauer von gut 6 Wochen

alleine (einzeln) und wird in dieser Zeit den Grundstein

für den zukünftigen Wespensaat legen.

|

|

|

Erwachen

- Aktivierungs- oder Aufwachphase (Übergangszeit

zwischen Überwinterungsphase und solitärer Phase):

Hervorgerufen durch länger werdende

Tage und steigenden Außentemperaturen im Frühjahr, wird der

Aktivierungsprozess im Organismus der Wespenkönigin in Gang

gesetzt und bewirkt das langsame Erwachen aus der totenähnlichen

Kältestarre.

Hierbei beginnt das so genannte - Endokrine System -, den

Wespenkörper langsam wieder zu beleben.

Das endokrine

System ermöglicht die Kommunikation zwischen Zellen und

Organen und ist ein System aus speziellen Geweben und

Zellgruppen.

Mit Hilfe von

Hormonen steuert das endokrine System komplexe Körperfunktionen

wie Anpassung an die Umwelt und die Reaktion auf Belastung und

Stress.

Es setzt den "erstarrten

und totenähnlichen" Wespenorganismus wieder in Gang.

Dieser Vorgang verläuft über mehrere

Tage und sogar Wochen.

Er ist deshalb so lange gesteuert,

weil es im zeitigen Frühjahr öfter mal schwankende Klimaperioden

gibt. So ist es nicht selten, dass nach ein paar warmen Tagen

wieder längere Frostperioden folgen. Folgenschwer würde ein

schnelles Verlassen des Ruheplatzes oftmals den Kältetod der

Königin bedeuten.

Der Organismus der Wespe kann

während des Erwachens auch schnell wieder auf "Sparflamme"

umschalten, befindet sich aber weiterhin in der Aktivierungs-

oder Aufwachphase.

|

Erst wenn das Klima im Frühjahr stabiler wird

und die Tagestemperaturen, für etwa 10 - 14 Tage, um die 15 Grad

Celsius liegen, führt dies zur Beendigung der Diapause.

Stoffwechsel- und auch hormonelle Funktionen der Zellen setzen

wieder ein, die Atmung steigt an und die Wespenkönigin erwacht

nun endgültig aus der Winterstarre.

Träge verlässt sie ihr winterliches Versteck. Bewegungen der Gelenkmuskulatur, durch intensives Putzen und das Testen der Flügel über die Flugmuskulatur bringen den Körper

langsam wieder in Fahrt.

Wenn die Wespenkönigin ihren Winterruheplatz

verlässt und davonfliegt, ist sie erst einmal völlig auf sich

alleine gestellt - solitäre Phase ...

Staatengründung:

Zuerst einmal gilt es

dem Körper, nach sechs Monaten Überwinterung, notwendige Energie zuzuführen.

So

sucht sich die Wespenkönigin kohlehydrathaltige Nahrungsquellen.

Hauptsächlich ist das Blütennektar. Willkommen sind aber auch

kohlehydrathaltige Baum und Pflanzensäfte. Hierbei werden u. a.

auch die aufbrechenden Blattknospen an Bäumen und Gehölzen

abgeflogen. Die aufbrechenden Blattknospen sondern einen

klebrigen, zuckrigen Safttropfen ab, der von der

Wespenkönigin gierig, als reichhaltiger Energiespender,

aufgeleckt wird.

Nach ein paar Tagen

der Nahrungsaufnahme geht die Wespenkönigin auf Nistplatzsuche und beginnt an

einem, von ihr ausgesuchten und als geeignet befundenen Ort, mit der Gründung des

zukünftigen

Wespenstaates.

|

Eine Ausnahme in ihrer Staatengründung

bilden die Feldwespen:

Nach der Überwinterung mit mehreren

Königinnen, in der s.g. "Überwinterungstraube", gründen

Feldwespen ihren Staat oftmals zusammen mit mehreren Königinnen.

Sehr oft geschieht die Nestgründung

in der Nähe des alten Neststandortes vom Vorjahr. Feldwespen

sind somit recht standorttreu.

Auch erscheinen Feldwespen bereits

recht zeitig im Frühjahr. Je nach Witterung kann das sogar schon

Anfang März sein.

In Machtkämpfen untereinander wird

festgelegt, wer die "Herrscherin" ist und das Privileg

besitzt, Eier legen zu dürfen.

Bis allerdings die ersten

Arbeiterinnen erscheinen, kann sich diese Vormacht

untereinander, in weiteren Machtkämpfen, immer wieder einmal

ändern,

Die Staatengründung von Feldwespen

beginnt somit oftmals bereits in der Kooperativen Phase

- sofern nicht eine Königin allein ihr

kleines Nest gründet und aufbaut.

|

|

|

|

Erwachen und

der Abflug in eine ungewisse Zukunft ... |

|

|

|

|

|

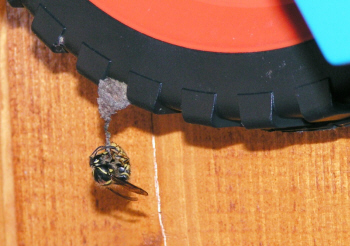

Frühjahr, seit mehreren

Tagen schönes und trockenes Wetter.

Temperaturen um die 15

Grad locken nun viele Insekten aus ihren Winterverstecken.

Diese seltenen Aufnahmen

zeigen eine Königin der Roten Wespe (Vespula rufa),

beim Verlassen ihrer Winterruhestätte.

Noch recht klamm und

unbeweglich läst sich die Wespenkönigin von der Sonne

aufwärmen.

Zum Abflug erklimmt sie

einen vertrockneten Grashalm.

Oben am Halm angekommen

aktiviert die Königin ihre Flugmuskulatur und flattert mit

den Flügeln.

Wenige Sekunden später

fliegt sie noch etwas unsicher und träge, mit einem tiefen

Brummton davon. |

|

|

Die Aufnahmen entstanden am 30. März 2008, um 12:10 Uhr,

am Froschgrundsee in

Rödental / Oberfranken, sonniges Wetter, bei ca. 13 °C.

Wolfgang Hoffmann

© 2008 |

|

Frühlingsblüher mit ihrem süßen Nektar bieten

reichlich Kraftstoff und Energie für die erwachte Königin.

Blütensträucher, mit ihren leicht

zugänglichen Nektarien, wie z. B. Berberitze, Faulbaum und

Cotoneaster (Mispelsträucher) werden besonders gerne

angeflogen.

Aber auch verletzte, "blutende"

Bäume wie Eschen, Birken, Pappeln und Weiden sind als "Energietankstelle"

begehrt.

Die aufbrechenden Blattknospen an Obstgehölzen und ganz

besonders an Kastanienbäumen, sondern sehr zuckrig klebende,

kohlehydrathaltige Safttropfen ab, der von den

umherfliegenden Wespenköniginnen gierig, als reichhaltiger

Energiespender, aufgeleckt wird.

Als so genannte "Wespenblumen", mit

ihren, für die kurze Wespenzunge gut erreichbaren Nektarien,

gelten u. a. der Knotige Braunwurz, der Echte und

Breitblättrige Sumpfwurz, die Zwergmispel etc.

Alles in Allem spielen neben den

Bienen, Hummeln und Wildbienen, auch die Wespen keine

unwesentliche Rolle beim Bestäuben von Blütenpflanzen.

|

Hornissenkönigin an Berberitzenblüten |

Hornissenkönigin an Berberitzenblüten |

Hornissenkönigin an einer blühenden Fächermispel |

Hornissenkönigin an einer blühenden Fächermispel |

Königin der Sächsischen Wespe an

Fächermispel |

Königin der Mittleren Wespe an

Fächermispel |

Königin der Deutschen Wespe an

Zuckerlösung |

Königin der Deutschen Wespe an

Bienen-Futterteig |

|

Nistplatzsuche

und Grundsteinlegung für den zukünftigen Wespenstaat

|

|

|

|

Nach einigen Tagen Nahrungsaufnahme beginnen die Wespenköniginnen systematisch

mit der Suche nach einem geeigneten Standort, für den zukünftigen Wespenstaat. In der solitären Phase

geschieht die Nestgründung durch eine einzelne Königin.

Bei

den Feldwespen können sich

mitunter auch mehrere Königinnen an der Nestgründung beteiligen, wobei eine

Königin davon

dominiert und Eier legen darf. Die anderen Vollweibchen werden zu

Arbeiterinnen degradiert. Dennoch wechselt in der

Nestgründung immer wieder einmal die Dominanz unter den

Königinnen. Hierzu werden Hierarchiekämpfe untereinander

veranstaltet.

Für die Einen eignet sich ein verlassener Mäusebau

als zukünftiger Neststandort, die Anderen bevorzugen

einen dämmrigen Dachboden, und wieder Andere halten einen

Zweig in dichtem Gebüsch für die Nestgründung ideal. Gartenhütten,

Geräteschuppen und oftmals wird auch ein Rollladenkasten zur

Staatengründung, mit geeignetem Mikroklima, ausgesucht.

Aus verwitterten und abgenagten Holzsplittern, vermischt

mit Speichel, entsteht ein Holzbrei der als Baumaterial für

das Papiernest dient.

So formt die Königin aus dem gewonnenen Baumaterial

einen kleinen, etwa nageldicken Zapfen, an dem sie die

ersten drei Wabenzellen installiert. Noch vor Vollendung der

ersten Wabenzellen legt die Königin, in jede dieser Zellen, ein

Ei.

|

Königin der Gemeinen Wespe an einem

Dachbalken |

Königin der Deutschen Wespe an einer

Papiertüte |

Königin der Mittleren Wespe an der

Verschraubung eines Vordachs |

Hornissenkönigin an einem Dachüberstand |

Königin der Sächsischen Wespe an einem

Streuwagenrad |

Königin der Sächsischen Wespe in einem

Holzschuppen |

Einzelne Königin der Haus-Feldwespe,

Nestgründung in einem Stahlrohr-Zaunpfahl |

Nestgründung mehrerer Königinnen der

Haus-Feldwespe,

in einer Regentonne |

|

Nachdem der Neststandort festgelegt ist

und mit der Nestgründung begonnen wurde, wartet für die

nächsten Wochen eine

wahre "Herkulesarbeit" auf die Königin.

Nur die stärksten Königinnen,

mit den besten Neststandorten, werden diese gefährliche und

arbeitsreiche Phase überstehen ...

|

Nesterweiterung

Nun ist die Königin ständig damit

beschäftigt, das Nest auszubauen und zu erweitern. Täglich

werden neue Wabenzellen angelegt und

auch gleich bestiftet.

Besonderes Augenmerk legt die Königin

auf die Errichtung der Außenhülle, die sich langsam, wie

eine Glocke über die kleine Wabe spannt. Schließlich

entsteht eine Tischtennisball kleine Kugel, mit einem winzigen

Schlupfloch an der Unterseite. In der kompletten,

solitären Phase werden etwa 4 Hüllen, vorhangartig, über die kleine

Anfangswabe gebaut. Die Nesthülle mit ihren Luftpolstern dient als Isolationsschicht.

Sie hält

die Wärme im Nest und schützt vor den wechselnden

Außentemperaturen im Frühjahr.

Die Hornissenkönigin baut eine etwa

mandarinengroße, beige/braune Nestkugel, aus einer einzigen

Nesthülle, die unten offen ist.

|

Königin der Gemeinen Wespe erweitert die

Außenhülle |

Königin der Hornisse erweitert die

Nesthülle |

Königin der Sächsischen Wespe erweitert

die Außenhülle |

Sächsische Wespe, die 3. Nesthülle wird

angefangen |

Brutpflege und "Klimaanlage"

|

|

|

| Etwa 3 - 6

Tage, nachdem das Ei gelegt wurde, schlüpft die Larve,

die dann kopfunter in der Zelle klebt. |

Später werden die Larven aufgrund ihrer

Körpermasse fest in den Zellen stecken. |

|

Das Frühjahr mit seinen extrem

wechselnden Wärme- und Kälteperioden verlangt der Königin

ein weiteres Maß an Arbeit ab.

Um eine gleich bleibende

Temperatur im Nest zu erhalten, sorgt die Königin für einen

Wärme- bzw. Kälteausgleich.

Als kleine "Klimaanlage"

wird an heißen Tagen Wasser ins Nest transportiert, auf der

Wabe verteilt und durch Flügelschlagen Luft zugeführt. Die

Verdunstung des Wassers kühlt das Nest.

Droht Unterkühlung bewegt die

Königin, mit ausgekugelten Flügeln, also im Leerlauf, ihre

Flugmuskulatur und erzeugt die nötige Wärme.

Dabei legt sie sich flach auf

die Wabe, ihren Körper dicht um den Wabenstiel geschlungen.

|

|

|

| Brüten -

Die Hornissenkönigin erzeugt Wärme mit der Flugmuskulatur |

Fütterung der Larven |

|

Die ersten Larven schlüpfen und

wollen gefüttert sein, und zwar mit Kraftnahrung aus

eiweißreichem Insektenfleisch.

Immer wieder unterbricht die Königin ihre Bauarbeiten, wenn

die hungrigen Larven mit ihren Kiefern fordernd an ihren

Zellwänden kratzen und um Futter betteln.

Nach etwa gut zwei Wochen

ausreichender Wärme

und guter Fütterung sind die ersten Larven ausgereift,

verschließen die Zellen mit einem seidenen Puppendeckel und

verspinnen sich in einem einen dichten Kokon. Unter dessen

Schutz verharren sie rund zwei Wochen als unbewegliche Puppe

.

|

Königin der Sächsischen Wespe erweitert

die Außenhülle |

Sächsische Wespe, 3. Nesthülle wird

aufgebaut |

|

Im Inneren des mumienhaften

Puppengebildes spielt sich umwälzendes ab:

Bei ausreichender Wärme vollzieht sich in gut weiteren 14 Tagen die vollkommene Verwandlung von der

Puppe zur fertigen

Wespe - zu einem Insektenweibchen, das deutlich kleiner als die

Königin ist und dessen verkümmerte Eierstöcke es zur Arbeiterin

vorbestimmen.

|

|

Selbstversorgung

|

|

Neben all diesen Arbeiten muss sich die

Königin natürlich auch selbst versorgen. So fliegt sie immer wieder ihre

bekannten Saft und

Nektarquellen an, um Energie zu tanken. Gerne wird auch die

bereit gestellte Futterquelle eine Hornissenliebhabers

angenommen.

|

|

|

|

Aufnahmen: Ralf Schreck © 2013 |

Gefahren

|

|

|

|

Kommt die Königin in der solitären

Phase ums Leben oder wird im Revierkampf und durch sonstige,

schwerwiegende Störungen vertrieben, bleibt lediglich die

kleine graue und tischtennisballgroße Nestkugel übrig, die man oft zahlreich auf

Dachböden, nicht isolierter Dächer, finden kann.

|

|

|

In den Waben

verhungern die Larven, fallen aus den Zellen und werden

schwarz.

Sind bereits Puppen vorhanden, kommt es

unter dem weißen Puppendeckel zum Entwicklungsstillstand.

Die Puppen sterben in ihren Zellen.

|

Nestverteidigung

und Revierkampf

|

|

Besonders unter den Hornissen sorgen

Revierkämpfe und feindliche Nestübernahmen,

- Usurpation -

(lat.

usurpatio ‚Gebrauch‘;

usurpare

„in Besitz nehmen“, „widerrechtlich die Macht an sich

reißen“)),

in der solitären Phase, für Verluste

unter Hornissenköniginnen. Nicht selten gehen solche Revier-

oder Übernahmekämpfe tödlich aus.

Im

Jahr 2015 konnte Luca M., an einer Hornissengründung, in

einem Vogelkasten im Garten, insgesamt 13 Übernahmen durch

12 verschiedene Königinnen beobachten. Einmal wurde dabei

das Nest von der selben Königin wieder zurück erobert. Aber

auch sie wurde später von einer anderen Königin vertrieben.

|

|

Nestübernahmeversuch:

Aufnahmen:

Hans Bugert © 2013

|

|

... vom Stachel getroffen - sterbende

Usurpantin ... |

... die tote Usurpantin unter dem

Gründungsnest |

| |

Revierkampf

Aufnahmen: Günther

Faust © 2011

|

|

|

|

|

22. April

Eine fremde Königin der Gemeinen Wespe nähert

sich dem Gründungsnest. Bei Annäherung kommt die

Nestgründerin wütend aus dem Einflugloch und

vertreibt die feindliche Wespe. |

24. April

Auch heute nähert sich wieder eine/die fremde

Königin dem Wespennest. Auch dieses Mal kann die

Nestgründerin die Fremde Wespe vertreiben. |

26. April

Das Nest steht leer. Es fliegt keine Königin

mehr das Nest an. Vermutlich fand ein

Revierkampf statt, bei dem dieses Mal die

Nestgründerin unterlegen war. |

In der solitären Phase, ist die Königin noch vielen weiteren

Gefahren

ausgesetzt:

|

|

Schlechtwetterperioden mit

längeren Regen- oder Kälteeinbrüchen

|

|

|

|

Das Frühjahr hat wetterbedingt auch seine

Schattenseiten.

Nach einem schönen und sonnigen

Frühjahresbeginn und der erfolgreichen Nestgründung der

Wespenköniginnen, können lang anhaltende und über

mehrere Wochen andauernde Regen- oder sogar Kälte- und

Schneeperioden dem jungen Wespenstaat ordentlich zusetzen. In solchen

schlecht Wetterperioden verkriechen sich natürlich auch die

Beuteinsekten. So ist es der Königin unmöglich, ihre Larven

mit eiweißreicher Insektenbeute zu versorgen. Der junge

Staat verhungert förmlich unter solchen

Witterungsbedingungen. Das Frühjahr 2012 war z. B. solch ein

Schlechtwetterfrühjahr. Etwa zweidrittel der Nestgründungen

gingen damals verloren.

Wer allerdings dem Wetter trotzt und

es schafft durchzuhalten, der kommt später, im wahrsten

Sinne des Wortes, vom "Regen in die Traufe".

Viele Neiderinnen,

die selbst ihr Nest verloren haben, werden versuchen den überlebenden Staat zu übernehmen

und darum zu kämpfen

... |

|

Fressfeinde

|

|

|

|

"Auch der Jäger wird zum gejagten ..."

Neben Vögeln, die bereits Nachwuchs im

Nest haben, warten auch andere Fressfeinde darauf, einen fetten

Happen zu erbeuten.

|

|

In eine Wohnung geraten ...

|

Königin der Deutschen Wespe am

Fenster

|

|

Auf der Suche nach Beute inspiziert die

Königin gerne auch mal eine Fensterecke. Hierbei kann es

passieren, dass die Wespenkönigin über ein gekipptes Fenster

in die Wohnung gerät. Auf dem Weg zurück versucht sie nun -

vergeblich - an der Fensterscheibe nach draußen

zu gelangen. Mit dem Versuch nach draußen zu gelangen

verfliegt die Wespenkönigin ihre Energie und bleibt "unterzuckert"

auf der Fensterbank liegen, bis sie schließlich stirbt.

Oft passiert es, dass jemand auf das

Brummen der Wespe aufmerksam wird. Nicht selten wird die

Wespenkönigin dabei erschlagen.

Fazit: Der junge Wespenstaat stirbt ohne

Königin ...

Dabei wäre es doch so einfach, das

Fenster zu öffnen und die Königin nach draußen zu befördern.

Eine andere Möglichkeit wäre z. B. ein Glas über die Wespe

zu stülpen und mit einem Blatt Papier abzudichten. Die

gefangene Königin kann nun einfach am geöffneten Fenster

frei gelassen werden.

|

|

Insektizide / Vergiftete Beute

|

|

|

Gartenarbeiten - besonders im Frühjahr

werden Obstgehölze und Pflanzen gegen Schädlingsbefall

gespritzt.

Unachtsam ausgebrachte Spritzmittel,

besonders diejenigen, die als "bienengefährlich"

gelten, machen nicht nur den Blütenbesuchern das Leben

schwer.

Bereits kontaminierte Insekten, die sich

im Sterben brummend und kreiselnd auf dem Boden bewegen,

werden als leichte Beute von Wespen, Vögeln und Ameisen

erkannt und gefressen oder an die Brut verfüttert. Was solch

verfütterte, mit Gift kontaminierte Insekten anrichten, kann

sich jeder selbst ausmalen ...

|

|

Straßenverkehr

|

|

|

|

Auch das ist eine Option, wenn die

Wespenkönigin plötzlich nicht mehr zum Nest zurück kehrt:

Im Straßenverkehr, gegen eine

Windschutzscheibe geflogen, das endet meist tödlich für

viele, viele Insekten. |

|

Statistik:

von den 20 - 40 verbliebenen

Königinnen, die aus der Winterruhe erwacht sind, werden

wiederum etwa 90% die solitäre Phase - vom Erwachen bis zum Schlupf der ersten

Arbeiterinnen -, die etwa 6 - 8 Wochen andauert, nicht

überleben.

Revierkämpfe, Kälteeinbrüche,

Schlechtwetterperioden, Fressfeinde und nicht zuletzt der

Mensch, werden mancher Königin ordentlich zusetzen, sie töten oder

vertreiben und so die Nestgründung vorzeitig stoppen.

So schrumpft die Anzahl der Königinnen auf

2 - 4 Königinnen.

|

... und dann endlich, gut 4 Wochen nach der

Nestgründung ist es soweit - die erste Arbeiterin öffnet den

Puppendeckel und verlässt ihre Wabenzelle ...

|

Gut 6 - 8 Wochen nach dem Beginn der

Solitären Phase

schlüpft die erste Arbeiterin. |

nun beginnt die

|

Kooperative

Phase

Schlupf der ersten Arbeiterinnen,

Revierkampf, Nestverteidigung gegen Übernahme

Königin fliegt nun immer weniger aus |

|